|

作为首位获得诺贝尔文学奖的中国籍作家,他的作品“表现了中国独特的文化和风情,也描写了广泛意义上的人” 莫言:站在人的立场写作

2011年,莫言在山东高密。 兰传斌 摄

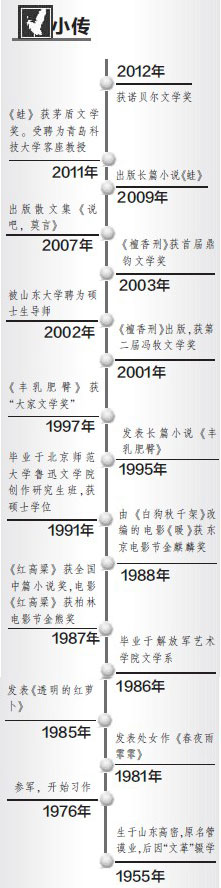

小传 ■本报记者 齐林泉 10月11日,在亚欧大陆另一端的中午,北欧斯堪的纳维亚半岛上的瑞典文学院会议厅,瑞典文学院常任秘书彼得·恩隆德一步步走上新闻发布台…… 同一时间,在亚欧大陆这一端的黄昏,胶东半岛深处、山东高密的一处普通民居内,作为一名“年轻”的新任外公,作家莫言跟小外孙玩耍后,正在舒舒服服享用着晚餐…… 海内外30多家媒体簇拥在这个平时较为僻静的高密小城,莫言无数的亲友已经很多天打不通他的电话。记者、专家、作家,乃至出租车司机、小商小贩,更多与莫言素昧平生的人守候在收音机、电视、电脑、手机等各种媒体前,静候那即将到来的一刻。 当“莫言”二字从恩隆德的唇齿之间轻轻跃然而出,高密大街上响起了清脆的鞭炮声,人群中爆发出一阵阵尖叫。 是的,莫言!第一位获得诺贝尔文学奖的中国籍作家诞生了! 瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会给出的理由是,中国作家莫言“用魔幻现实主义融合了民间故事、历史与当代社会”。 接到自己获奖的消息时,莫言正在吃饭,“我有点吃惊”。莫言本人对此表现得并不兴奋,他说,自己要“尽快从热闹喧嚣中解脱出来,该干什么干什么”。对于他的获奖,众说纷纭,他“感谢朋友们对我的肯定,也感谢朋友们对我的批评。在这个过程中,我看到了人心,也看到了我自己”。 高密东北乡的黑孩子 1955年2月17日,莫言出生于山东高密大栏乡平安庄,这里就是他文学世界中的“东北乡”。“我曾对高密东北乡极端热爱,曾经对高密东北乡极端仇恨,长大后努力学习马克思主义,我终于领悟到:高密东北乡无疑是地球上最美丽最丑陋、最超脱最世俗、最圣洁最龌龊、最英雄好汉最王八蛋、最能喝酒最能爱的地方。” 在早期的作品《红高粱》中,莫言曾这样描绘自己的故乡:东北乡位于平原与山峦的交接之地,地势低洼,河道密集,文化底蕴浓厚,不仅产生了自己的戏剧“茂腔”,还有名声在外的“高密三绝”:剪纸、泥塑、扑灰年画。高密东北乡处于三县交界之处,可谓穷乡僻壤,在天下大乱的年代,是一个盛产灵异和匪徒的地方,也是塑造高密人英雄血性的地方。这地方埋葬着他的祖先,这地方是他的“血地”。 莫言本名管谟业,莫言祖父是第一个给予他创作重要影响的人。祖父虽然不识字,但聪明灵巧、乐善好施,打得一手好算盘,木匠、药房、田亩丈量,样样精通,还博闻强记,通彻从三皇五帝到明清民国的野史。祖父有自己的信仰和独立的追求行动。据莫言及长兄追忆,祖父对“大跃进”深恶痛绝,大胆预言其不能长久。虽一向勤劳,农活漂亮,但发誓不为合作社干活,自己冒险开荒或干木匠。祖父与精明大胆的奶奶相得益彰,于乡邻中深负威望。母亲是除祖父外第二个给予莫言创作极其重要影响的人,母亲的苦难和宽厚仁爱,让莫言从小领略了世间的温情,滋养了莫言深沉的爱心。 莫言10岁正在读小学四年级的时候,“文革”开始了,他和小伙伴们一起响应号召,停课闹革命两年。1968年小学毕业时,学习很好但中农出身的莫言丧失了上中学的资格。12岁的莫言一下子沉到了社会最底层,成了地地道道的农民。这是莫言最伤感的一段日子,当时他写了许多“少小辍学”哀伤的歌。 一年秋天,莫言在地里干活,又累又饿,忍不住跑到生产队的地里拔了一个胡萝卜吃,被革命干部发现了,他们押解莫言到地头,带他到毛主席画像前请罪。回到家里,一向正直处世、谨慎做人的莫家不能容忍孩子的丢脸,母亲父亲轮番打,最后爷爷出面保护,莫言才幸免一死。在小说《透明的红萝卜》中从不开口说话,最后被剥得精光、丧失了羞耻感的孤儿黑孩,在《枯河》中因误伤村长的女儿而屈死在父母拳脚下的小虎,都有莫言在这一事件中的影子。 1973年夏天,在供销社棉油厂工作的叔叔,给莫言在厂里找了一个临时工的差事,当过磅员。这在城里人看来不起眼儿的职位,对一个农村小子来说,无疑是几辈子修来的好运。他开始拿起笔,尝试创作小说;他收获了爱情,跟姑娘杜芹兰从此携手;他收获了友情,和王玉清、张世家成为三结义好兄弟,三人都有文采,嘴巴功夫也都了得。后来莫言当兵后每次回乡,总是要找这两位好友神侃,他们都是爱抽烟、爱喝酒、吹牛不上税的主儿,常常云山雾罩、通宵达旦。莫言的《红高粱》就是听了张世家绘声绘色地讲了一个故事,又是在张世家的怂恿下写成的。还有其他那些说着高密方言的伙计、乡亲,都是聊起来让莫言开心的人。 油棉厂的临时工作并不能摆脱当一辈子农民的命运,对于失去了上学机会的他,当兵则是唯一的出路。直到1976年,莫言托关系,改年龄,如愿以偿地当上了兵。1978年9月,因表现出色,部队调莫言到河北保定。秋天的山沟是美丽的,狼牙山五壮士纪念塔与营地遥遥相望,莫言却是苦恼的。面临复员重回农村的压力,他不得不在工作之余,拼命地写小说,但收到的却是雪片般飞回来的退稿信。走投无路的他写信给一直鼓励他的大哥说:“我该怎么办?怎么生活下去?请大哥给我设计一条路吧!”北方的冬天分外寒冷,山中的黑夜始终有一盏常常亮到天明的灯。 1979年夏天,莫言回乡,与在油棉厂认识的姑娘杜芹兰结婚。1981年春,莫言在文学期刊《莲池》第一期上发表了他的第一篇小说《春夜雨霏霏》。金秋十月,他的女儿出生,取名笑笑。欢笑第一次和莫言的生活紧密相连。1981年,成为青年莫言一个黄金的开始。一年后莫言终于等来了部队提干的消息,从此脱离在农村一生的命运。 20世纪80年代是莫言叱咤风云的岁月,《透明的红萝卜》、《红高粱》等相继横空出世,用莫言的话说“恨不得将文坛炸平”,中国文坛的确因莫言刮起了一股红色旋风, 二十几岁的青年作家莫言,被誉为中国现代派作家中的“奇才”、“怪才”。他狂过,“二十九省数我狂,栽罢萝卜种高粱。下笔千言倚马待,离题万里又何妨”,他很喜欢这样随心所欲的自由状态:“不摹古碑不临帖,左右开弓涂且抹。随心所欲真快哉,逍遥法外我是爷。”但莫言始终狂而不傲,不管是大批判的风波,还是掌声四起,他都能表现出一种淡定。他的血脉里流淌着管氏家族滚烫的血,保持着一颗宽厚仁慈的心。他清楚自己的短处和欠缺,他知道自己该补什么课,他知道“我是谁”。 从那时起,他把自己所有作品中最终塑造的人物化身归结为《透明的红萝卜》中那个“没有姓名的黑孩子”。对此,他这样解释,我们哪一个人还保持着一颗未被污染过的赤子之心呢?我们可以将当今的社会、将形形色色的邪恶势力,看成是偷换人间美丽婴儿的妖精,但社会不又是由许多被偷换过的孩子构成的吗? 他借好友——获得1994年诺贝尔文学奖的日本作家大江健三郎先生的小说和随笔中提到的两件事情,给予了回答。一件事情是,大江健三郎在童年时,担心自己因病夭折,他的母亲说:“放心,你就是死了,妈妈还会把你再生一次……我会把你出生以来看过的、听过的、读过的还有你做过的事情,一股脑儿地讲给他听,而且新的你也会讲你现在说的话,所以两个小孩是完全一样的。”另外一件是,在大江健三郎的故事中有个把妹妹丢失了的小姑娘,用号角吹奏动听的音乐,一直不停地吹奏下去,把那些偷换人间的美丽婴儿的妖精吹晕在地,显示出那个真正的婴儿。莫言认为,“讲述和吹奏”是两种把自己置换回来成为赤子,从而能使千千万万被偷换了的孩子变回赤子的办法。 奔流不息的创作之河 对于自己为什么能获得诺贝尔奖,莫言说:“我的作品是中国文学也是世界文学的一部分,我的文学表现了中国人民的生活,表现了中国独特的文化和风情。同时我的小说也描写了广泛意义上的人。我一直是站在人的角度上,一直是写人,我想这样的作品就超越了地区、种族、族群的局限。” 从上世纪80年代,莫言的创作按自己的话说“像拉肚子”似的,多产且高产。即使进入新世纪,步入中年的莫言也是基本按照两年出版一部长篇的节奏进行创作。在他的心里,那些细细碎碎、蜂拥而至的民间故事,凭借岁月的积淀与冲刷,奔涌向前。 回顾莫言的创作历程,10年前在山东大学与他联合招生的贺立华教授认为,莫言创作主体意识经历了三度跃迁。三度跃迁的代表作分别是《红高粱》、《檀香刑》和《蛙》。 《红高粱》写作时期,莫言天马行空般的自由,完全是一种无意识的自发状态,他笔下生风,呼唤人性,张扬英雄,从“文革”压抑里走出来的青年莫言,内心里充满了“佛头涂粪”、无所不能、横扫一切的豪情。在歌唱“爷爷奶奶”英雄气的时候,作家自己居高临下,心里也是十分地英雄。 迈进新世纪的门槛,45岁的莫言创作的《檀香刑》,是一部以平民姿态在大地行走、边走边唱的作品。此时他已成为成熟老道的作家。曾被誉为“先锋派作家”的莫言,公开宣称:我要“撤退了”,“《檀香刑》是我的创作过程中一次有意识的大踏步撤退”。他要撤退到民间,他要把庙堂雅言、用眼睛阅读的小说拉回到小说原本的母体模样,还原成用俗语俚曲说唱式的、大庭广众用耳朵听的艺术。他改变了《红高粱》时期居高临下的姿态,有意识地降低了身段。他给山东大学研究生讲课时说过这样一个观点,那就是“我就是农民,就是老百姓,我的写作就是作为老百姓的写作”;《檀香刑》发表后不久,他在南京大学讲学时再次称“我是作为老百姓写作,而不是常说的为老百姓写作”。从“为老百姓写作”到“作为老百姓写作”,虽然只是一字之差,却是莫言写作立场的变化、心境的变化。 《蛙》是莫言天命之年后的作品。这部小说是一次灵魂深处的革命,正如莫言所说,“是把自己当罪人来写”。从“作为老百姓写作”到“把自己当罪人来写”,这是一次大的跨步。这是莫言创作30年来第一次发出这样的声音,宗教般的忏悔意识也是第一次出现在莫言作品中。尽管在这之前,莫言也说过自己写人物的原则是“把好人当坏人写,把坏人当好人写”,可以说那只是一种写作技巧和手法而已,但这一次就不仅仅是技巧和手法问题了。莫言在《蛙》中借给杉谷写信的剧作家蝌蚪之口这样说:“20多年前,我曾大言不惭地说过:我是为自己写作,为赎罪而写作当然可以算作为自己写作,但还不够;我想,我还应该为那些被我伤害过的人写作,并且也为那些伤害过我的人写作。我感激他们,因为我每受一次伤害,就会想到那些被我伤害过的人。”莫言开始对人类生存困境更深度地思考。 当然,对于莫言的创作,海内外文学评论家冠以现实主义、浪漫主义、新感觉主义、魔幻现实主义、新历史主义等各种各样的标签,莫言认为,这些标签是“装你没商量”,而更多像杜特莱这样的评论家认为:莫言只有一个。 在2006年秋第十七届亚洲文化大奖福冈市民论坛演讲中,莫言回顾他的文学历程,给出了我们解读他作品的一把钥匙,那就是莫言5岁的时候,正处于中国历史上一段艰难的岁月。生活留给他最初的记忆是母亲坐在一棵白花盛开的梨树下,用一根洗衣用的紫红色的棒槌,在一块白色的石头上,捶打野菜的情景。绿色的汁液流到地上,溅到母亲的胸前,空气中弥漫着野菜汁液苦涩的气味。那棒槌敲打野菜发出的声音,沉闷而潮湿,让小莫言的心一阵阵地紧缩。这是一个有声音、有颜色、有气味的画面,是莫言人生记忆的起点,也是他文学道路的起点。这个记忆的画面中更让他难以忘却的是,愁容满面的母亲,在辛苦地劳作时,嘴里竟然哼唱着一支小曲。那时候也正是莫言家最艰难的时刻,父亲被人诬陷,家里存粮无多,母亲旧病复发,无钱医治。懂事的莫言总是担心母亲走上自寻短见的绝路。而母亲对他因此哭泣非常不满,她认为一个人尤其是男人不应该随便哭泣。她对莫言说:“孩子,放心吧,阎王爷不叫,我是不会去的!”话音不高,但母亲对她忧心忡忡的儿子做出的庄严承诺,从此使莫言获得了一种安全感和对于未来的希望。这句话里所包含着的面对苦难挣扎着活下去的勇气,将永远伴随着他,激励着他。 设帐收徒做少年君子之师 2000年,莫言的女儿笑笑考入山东大学外语学院,山大邀请他担任兼职教授。从2002年起,山大又聘请他与贺立华教授联合培养现当代文学研究与文学创作研究生。这是他招收的首批弟子。 首度为人师表的他没有任何报酬,心中感慨万千。他说:“童年时因为‘文革’,小学未毕业就辍学回乡务农,那时对上学的热望,一点不亚于高玉宝。后来兴起了‘工农兵大学生’,我的大学梦也做得很猖狂。山东大学是我心中一座高不可及的圣殿,‘文革’期间我在农村劳动时,就知道山大很多事情,因为我的邻居有一个被错划为右派的大学生,听他谈山大的事情,是我的一大乐趣。几十年后,我竟然也成为山东大学的兼职教授,虽然自觉有愧,但心中还是很激动。我感到当教授要比当作家难,作家写不出好作品臭的是自己,而做教授做不好会误人子弟。” 然而,他认定作家从封闭的书斋走出来,走进校园,设帐收徒,对作家和对学生都是好事情。他说,一个作家要想使自己的作品保持锐气,必须不断地从外界汲取新鲜的东西,作家进入校园,对作家的写作会产生积极的影响。从学生的角度看,学生如果直接地和作家打交道,也会获得许多从传统意义上的高校老师那里得不到的东西。 在山大的第一次师生会面,一向自信而平静的莫言抱着紧张和矛盾的心态。一方面,莫言说:“早就盼着见面这一天了。”之前师生虽未曾谋面,但通过电话和电子信箱,已经多次交流。另一方面,莫言又说,“到大学当教授是我一个错误的选择,作为一个小说家,在纸上滔滔不绝地写还行,要真带研究生、设帐收徒,必须拿出一套系统的理论才行,这对我来说非常非常困难。我觉得一个小说家理论太多,会扼杀他的创作。”自从犹豫再三领取兼职教授聘书后,当教授似乎成了他的一块心病。“误人子弟”成了他的口头禅。但在他的这种诚惶诚恐中,确实认认真真地同贺立华仔细切磋商讨讲课的事,坚辞其他重要事宜参加研究生复试。 无论当着校长还是学生,莫言都很坦诚地说:“他们跟着我注定学不到任何东西。”不过莫言的补偿办法,可能令每个学生眼红:“如果没有办法的话,我就经常请他们吃火锅,让他们精神上得不到的用食物来滋养吧,要不每年给他们1000元的助学金,否则我不敢当这教授。幸好有贺老师,有什么问题我解答不了,你们可以找贺老师,实在不行我可以把问题拿到北京去,请出北大清华的老师来解答。” 之后他多次来往北京、济南授课,都很认真,虽不带讲稿,然口若悬河,层次井然,很受学生欢迎。所讲内容被研究生记录发表在《文史哲》上,所得稿酬,分文不取,嘱咐交给研究生买书用。作为弟子,记者毕业分配到北京后,老师每当周末包水饺的时候,都要给我打电话,约到他平安里的家里坐坐。在我们都还没结婚的时候,莫言就欣然应邀为我们未来的孩子起好了名字。现在在大众日报供职的学生兰传斌曾经跟莫言说,其实很不愿借你的名为自己脸上贴金,莫言听罢却哈哈大笑:如果我的名对你还有用,就随便你用。他的坦诚,让几个为人弟子者感到一种近乎亲情的师生之谊。 莫言在10年内,先后在山东大学、青岛科技大学、中国艺术研究院等做专职、兼职或客座教授。了解莫言的学生与朋友都知道,看似人高马大、不苟言笑的莫言,实际上感情细腻。女儿评价他“很坚强,很温柔”。除了亲友,莫言对那些帮助过他的人,常怀感恩之心,哪怕是微不足道,也总是记挂在心。有一次,他与高密老友去青州仰天山,途经一山村,临街一户,门前柿树三株,绿叶落尽,枝头红柿累累,满树辉煌。他们下车拍照,并忍不住嘴馋摘了两颗吃。这户人家的主妇带着一对双胞胎小孩出来看,他们要付钱,被主妇笑着拒绝了。回来后,他写了一副对联:“门前万棵红柿,家中一对娇儿”,托青州的友人转交那个大嫂,以回报她送的两个柿子。对此,像半个世纪前在小学文艺宣传队时那样,他还写了一首打油诗:“嘴馋偷柿子,心中很歉疚。大嫂笑着说,只管吃个够。”越是来自普通人的友善和情谊,莫言越是珍惜,越是难以忘怀。

莫言给我们的启迪是什么 ■顾雪林 莫言获奖,是中国文坛之喜,也是中国文学爱好者之喜,更是全体中国人之喜! 在我国的青少年学生中,有着大量的文学爱好者,莫言获奖,为他们树起了中国本土作家的文学标杆。让他们知道,中国拥有自己的世界大师级的优秀作家。中国的乡土文学,既可以是中国的,也可以是世界的。 在我国改革开放和现代化建设的飞速发展中,中国的文学作家们迸发出巨大的创造力,他们植根于人民生活和民族传统的深厚土壤,先后创作出大批具有中国特色和中国风格的优秀作品,莫言是他们中的典型代表之一。 莫言获奖,给我们中小学语文教学带来了极其深刻的启迪。他的文学创作经历告诉我们,好的文学作品不是靠模仿一两篇范文写出来的,不是在舒适的房间里冥思苦想出来的,不是几个哥们儿天南海北聊出来的,不是什么“天才少年作家”一夜之间的灵感突发。好的文学作品一定来自作家丰富的生活积淀。 莫言从小生活很艰苦,他回忆说:“我想我最初对文学、对当作家的梦想,就是冲着一天三顿吃饺子开始的。”少年失学、回乡当农民、当兵、在部队当文化宣传干事、在报社当记者等,这些漫长而又丰富的生活经历,成为莫言创作的不竭源泉。莫言的创作经历告诉我们,有丰富的生活经历不一定能成为作家,但成为优秀作家一定要有丰富的生活经历。 莫言的获奖也告诉我们,文学家并不是一夜成名的,好的文学作品不是靠金钱堆出来的,著名作家不是靠一帮人在密室策划吹捧出来的。文学创造是极其艰辛的脑力劳动,文学创作要靠丰厚的生活积淀,要靠作家本人的刻苦学习、大量阅读和勤奋的笔耕不辍。 莫言的获奖使我们多了一份自信和期待,中国这块沃土是可以产生世界级文学家的。我们期待在中国青少年文学爱好者中,涌现出更多的文坛之星。 各方热议 管谟欣(莫言的二哥):高粱地里出来的文章,都是平常东西,有啥可说的。 崔永元(央视主持人):一个作家,在趋同和从众已经成为时尚和潮流的时代还能坚持个性化思考与写作,莫言的确值得尊重。 马悦然(瑞典文学院院士、诺贝尔文学奖评委):“对中国人的意外很意外,人家(莫言)的译本已经这么多了。” 李开复(创新工场董事长):祝贺!希望未来中国人能获得每个领域的诺贝尔奖。 陈忠实(作家):我替他骄傲,他多年的文学追求和文学成就得到了肯定和褒奖。他的作品富有思想,对社会和生活、历史和现实有着独到的体验,在艺术上非常个性化。他并不逊色于历届获奖者。 龙应台(台湾作家):莫言是人民的文学家,一个中国土地里长出来的人民文学家。我希望他的得奖是为中国打开一扇门,让全世界的人从此看到的不只是政治,而是中国人内在诚恳的心灵。 李洱(作家):最近关于莫言的争论很多,有些人冷嘲热讽,我觉得完全没有必要。中国的文化人对西方文化有一种自然的倾慕,如果将莫言与在世的西方作家比较,他非常非常棒。你不能要求作家成为一个纯粹的斗士,作家所有的努力都必须落实到语言层面,如果变成一个斗士,语言也是一种被污染的语言。 北村(作家):我们必须注意到:这是一个文学奖,有它的专业边界。一个作家的政治立场并不必然影响其专业水准,否则就很难解释海德格尔现象。作家的精神矛盾可以是未决的,圣徒才需解决。期待莫言以其影响力推进良心事业。 张颐武(北大教授、文化学者):中国人对诺奖的焦虑与渴望终于释放。 周国平(学者):莫言获诺奖,真好,诺奖由神话变成了身边故事,中国作家从此可以平常心对诺奖了,得和不得都没什么大不了了。 潘石屹(房地产商):多年前,我请莫言吃饭。正吃饭时,莫言接到从日本打来的电话。《檀香刑》要翻成日文,日本编辑发现“凌迟”有500刀,书中少写了3刀,让莫言在小说中再加3刀。这是我难忘的一幕。再次恭喜莫言。 韩少功(作家):高兴一小时后继续写作吧。 王蒙(作家):莫言的获奖说明了中国当代作家以及中国当代的文学成就获得了世界的关注。诺贝尔文学奖这一奖项,对于喜欢写作的人来讲都是有很正面的鼓励作用的。 《中国教育报》2012年10月13日第3版 (责任编辑:admin) |